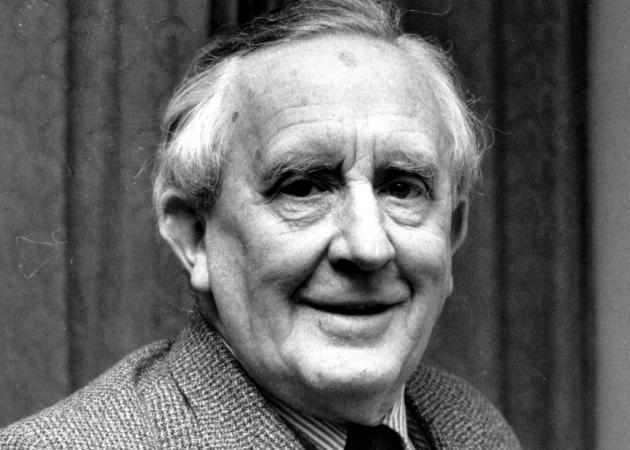

Джон Толкин – сказочник и богослов

Джон Толкин о волшебной сказке. Ко дню рождения великого сказочника (3 января 1892 г.).

Смысл сказки Толкин определил так: «Выздоровление. Избавление. Утешение».

Это значит, что Господь присутствует во всём мире и Его присутствием мир радостен, мир чудесен. Всё – чудо, и всё – дар. Так утверждает сказка.

Но эту правду, говорит Толкин, большинство не замечает, так как относится ко всему окружающему и к другим людям собственнически, эгоистически, неблагодарно. «Вещи, которые когда то привлекли нас цветом и формой, мы заграбастали, заперли их под замок, стали обладать ими и перестали на них смотреть» (Джон Толкин. О волшебных сказках). Жизнь, лишённая не только чувства Господня присутствия, но и чувства удивления людям и миру, превращается в механизированный, уродливый город-тюрьму, а существование человека проходит в этом городе «с понедельника по пятницу, с восьми до пяти, и так до самой смерти».

«А идеалы их идеалистов не идут дальше того, чтоб построить ещё несколько таких же городов на других планетах» (Джон Толкин. О волшебных сказках).

Святой Николай Сербский описывал такую жизнь так:

«– Культура и прогресс! – хвастается узник жизни перед узником жизни.

– Ты хочешь сказать: очищение и освещение темницы? Но кто для нас пробьёт стену этой темницы? – спрашивает узник узника.

И два слова, как и два сердца, падают в подвал темницы» (Святой Николай Сербский. Мысли о добре и зле).

Толкин понимал: из удушливого эгоизма выход только в вере. Это чувство сердца он выражал в сказке, одно из значений которой как раз в том, чтоб снова увидеть мир как впервые и удивиться – ведь он не собственность, а дар, не повторение, ведь «Господь каждую травинку сотворил новой и ни разу не устал» (Г. Честертон).

«От начала мира и до его конца не было и не будет одного и того же события. Каждый лист дуба, ясеня или терновника – уникальное воплощение заданного образца. И кто-то впервые увидит это именно в этом году» (Джон Толкин. О волшебных сказках).

Восстановление незамутнённого взгляда, о котором говорит Толкин, – по сути восстановление православного взгляда в раннем детстве, присущего всем людям, ведь душа каждого – христианка. Именно потому все добрые неправославные люди земли узнают в сказке то, что им глубоко родное. Для восстановления правильного взгляда на мир, продолжает Толкин, нужно отмыть душу от чувства собственничества, которое мешает во всём видеть дар и чудо, то есть, чтобы видеть мир благодатно, с Неба.

Далее Толкин говорит, что сказка – только один из помощников в выздоровлении человека, а исцелить может только смирение и благодарность.

«Люди чувствуют уродство своих дел и зло», потому часто пытаются укрыться от жизни, например, в играх (потому Толкин очень плохо относился к ним). Человеку нужно не убегать в мир фантазии, а уверовать, и Господь за руку выведет из темницы неверия в радость. Сказка помогает начать жить настоящей жизнью, которая чудеснее и лучше любой сказки, потому что мир – Божий.

Мир уродлив только для неверующих. Сказка – один из помощников в Избавлении.

Но читающий сказку вправе сказать: в сказке всё хорошо закончилось, а в жизни-то как?

И Толкин открывает самое важное, что есть в сказке – Утешение Счастливого Конца.

Сказка всей собою утверждает – всё закончится хорошо, и сейчас уже всё хорошо, потому что Христос Воскрес! «Евангелие освящает сказку… особенно счастливый конец» (Джон Толкин. О волшебных сказках).

Читающий сказку не думает об этом, как не думает о том, почему всегда так радостно в апреле, на который чаще всего приходится Пасха.

«В вашей книге ничего не сказано о вере, но она везде разлита, как свет от невидимой лампы», – писал Толкину некий читатель.

Эльфийский город Ривандейл из сказки. Здесь каждому путнику найдётся место, здесь древние легенды оживают и становятся явью. Сам воздух здесь звенит сутью, и попавшему сюда кажется, что он попал в сказку или песню, которая наяву совершается с ним. В нашем большом мире качествами Ривандейла обладают одни только храмы и сердца истинных христиан.

Бывает так, что человек живёт в вере и верно делает своё дело, но какая-то яркая история о внешнем успехе актёра, политика возмутит покой его души. Слишком уж удивителен, хотя и отличен от твоего, такой образ жизни и невероятный успех, пусть и оплаченный трудом.

И тут на помощь приходит образ толкиновских эльфов. Эти причастники высшего смысла и труженики умножения света внешне не имеют никакого мишурного успеха, подобно, например, успехам демагога Сарумана. Даже держащий таверну хоббит больше их смыслит в рекламе, а добиваться успеха без рекламы – это, как известно, всё равно что подмигивать девушкам в темноте. Но эльфы и не оперируют категорией «успех – неудача». Они живут в понимании: «истинное – не истинное», «подлинное – не подлинное», «не причастное и причастное высоте».

В такой жизни творение Господа, мир, воспринимается в целости, а жизнь имеет чудесную полноту, но в ней отсутствует изматывающая гонка за всякой успешностью, всяким благом мира сего, ведь на весах вечности великая песня важнее дворца, а улыбка друга драгоценнее мешка золота. Такая жизнь есть явление Неба на земле, откровение красоты, которая исходит из сути и потому далека от желания утверждать себя, как подлинно любящий вступает в брак не затем, чтобы воспользоваться деньгами супруга или супруги.

«Властелин колец»

«Эта история написана кровью сердца, густой ли, жидкой ли, не знаю – другой у меня нет», – сказал Толкин после завершения книги, которую писал 12 лет.

Средиземье Толкина – гениальный образ нашего мира. Оно чистое по своей сути, по наполненности Божественной красотой. Эту красоту с чистотой не в силах перечеркнуть никакое зло. Зло – всего лишь эпизод, хотя с ним и предстоит борьба, а правда о мире – это сияющий в каждом отрезке пространства и времени свет.

Епископ Митрофан (Никитин) сказал однажды о сказке Льюиса «Хроники Нарнии» слова, которые можно применить и к «Властелину колец»: «Когда читаешь сказку, жалко, что это сказка. А тут хорошо, что всё – правда».

«Властелин колец», как и любая настоящая сказка, сказка о мире, есть правда о нём.

Земля в сказке населена разными народами: людьми, гномами, хоббитами, но их жизнь (и это необыкновенно сильно выражено в сказке) настолько причастна к Подлинной Жизни, насколько каждый из персонажей причастен к народу эльфов. Причина проста: эльфы знают Творца. Эльфы в сказке – образ христиан. Эльфы живут незаметно для других народов. К ним относятся или как к легенде, или как к недоразуменью. Они в любом случае не от мира сего, и почти никому нет до них дела. Злые их ненавидят, склонные к злу смеются над ними. Но именно к ним тянутся все добрые, о них хотят слушать. Эльфы некогда пришли из рая, и их лица сияют благодатью. Всё, что побывает в руках эльфов, земля, по которой они пройдут, тоже начинает сиять райским светом. Камни, где эльфы жили тысячу лет назад, плачут только о них: «Они ушли».

Животные идут к ним, природа послушна эльфам. По сути, Толкин, исповедуя католичество, будто благодать – сила, которая даётся для творения добрых дел, изображает мир в сказке православно, ведь благодать, по Григорию Паламе, есть Сам Господь.

Вещи эльфов, даже хлеб и верёвка, жгут злых и радуют добрых. Чем хуже персонаж, тем сильнее его жгут эльфийские вещи.

Потому хоббит Сэм говорит: «Конечно, мы любим свою землю, но наверняка есть что-то ещё, выше этого. И если бы не так, то ни один садовник не смог бы мирно трудиться в своём садике. Всё равно – знает он об этом высшем или нет».

Сказка очень подробна – десятки не вошедших в сказку глав, книг и статей дополняют события, история сказочного мира рассказывается от сотворения, и каждый раз, эпизод за эпизодом, кажется – выхода нет, а потом всё равно всё оканчивается хорошо. Оканчивается часто после того, как персонаж, не зная ещё, что помощь рядом, выбирает, как поступить перед лицом кажущейся гибели – по-человечески или нет.

Маленький отряд слышит, что по степи едет отряд большой. Наверняка это враги. Хоббит боится и очень хочет убежать – он низкого роста, его не найдут. Но решает остаться и умереть – и оказывается, что по степи ехало подкрепление к войску добрых.

«Но ведь мы не победим», – говорят воины королю Рохана, ведущему в бой несколько тысяч всадников, чтоб исполнить свой долг и защитить соседнюю страну, на которую напало несметное войско врага. Но король всё равно ведёт армию в бой, и всё управляется так, что приходит победа.

«Все силы зла, вся его огромная мощь и постоянный успех пропадают впустую – они только готовят почву, чтоб из неё, всегда неожиданно, проросло добро» (из письма Джона Толкина).

Историю мира и историю людей Толкин изображает в виде огромного ковра с узорами дивной красоты. Но узоры видны сверху, а снизу могут казаться случайным переплетением нитей.

«К погибающему человеку всегда летят орлы» (из письма Джона Толкина) – человек не знает, но помощь рядом. Нужно только решиться на смерть ради истинного. «Отдайте все, и всё будет хорошо», – говорит о подобном состоянии духа митрополит Антоний Сурожский.

Хоббит Сэм, идя по вражескому Мордору, поёт песни родной Хоббитании, а потом, в просвете облаков, на мгновение видит звезду и понимает, что «тьма не вечна и не так уж много места занимает она в мире. А свет и Высшая Красота за её пределами пребудут вечно». И это – правда. «Зла – море, а добра – океан, – учит святой Иоанн Златоуст, – и что я говорю – океан; океаны имеют предел, милость Божия – беспредельна».

«Какая у вас есть надежда?» – спрашивает человек Андрет эльфа Финрода (из «Беседы Финрода и Андрет»). И эльф отвечает, что у его народа есть два слова, обозначающих надежду. «Первое основано на предвиденье некоторых событий, но мы не считаем его надеждой, а второе слово – ‟Эстельˮ – это знание, что всё обязательно будет хорошо, и основано оно не на предвиденье, не на фактах, а на самой сути вещей». Потом эльф спрашивает у человека, какая у людей надежда, и Андрет отвечает, что у них есть «люди древней надежды», которые говорят, что когда-нибудь Сам Создатель придёт в Своё создание и этим исцелит мир.

«Властелин колец» – книга о несомненном исполнении каждой настоящей надежды.

Нигде не сказано, но ясно чувствуется, Кто Основание надежды и почему она исполняется.

Потому сказка-правда о мире так обрадовала тех людей, кто тоскует о вере, не понимая истинной причины своей тоски. Обрадовала потому, что за словами, как за занавесом – евангельский свет, радующий сердце. К сожалению, книгу, которая может помочь открыть темницу собственного эгоизма (если обратиться к вере), многие использовали не для того, чтоб научиться жить по-настоящему, а чтоб бежать от жизни в мир фантазии. И это было очень неприятно Толкину.

Бог сияет через каждого верного Ему человека. И чем больше мы открываем себя Ему, тем больший свет мы несём этому миру, где для всякого перенёсшего боль и для всякого доброго Бог – наивысшее из сокровищ.

Когда сказочник Джон Толкин жил на земле своей скромной жизнью: преподавал, готовил студентов, писал и радовал любимых людей – он и не знал, что так скромно и незаметно наполняет чашу сердца реками воды живой, рекой Духа, как не знает всякий, шаг за шагом отдающий своё сердце Господу, что утешение коснётся каждого, кто имеет в себе мужество преклонить колена пред истинной красотой.

Сказка Толкина подарила миру радость, прежде знакомую только православным – отложить сказку и сказать: «Всё так и есть, и я знаю, почему – так». Не в сказке, а на самом деле мы стоим лицом к лицу с тем, о чём только что читали, и мы знаем по-евангельски точно – не только в конце всё хорошо будет, но и сейчас уже всё хорошо, потому что «над миром взошло солнце правды и исцеление в лучах его» (Мал. 4:2).

Артём Перлик

Опубликовано: Thu, 03/01/2019 - 15:53