«Меч исчезнет, а вот звезды останутся…» Киевоцентрическое эхо Булгакова

Памяти одного из самых сложных и загадочных писателей, предугадавшего кризис человечества XX века.

Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле.

М. Булгаков

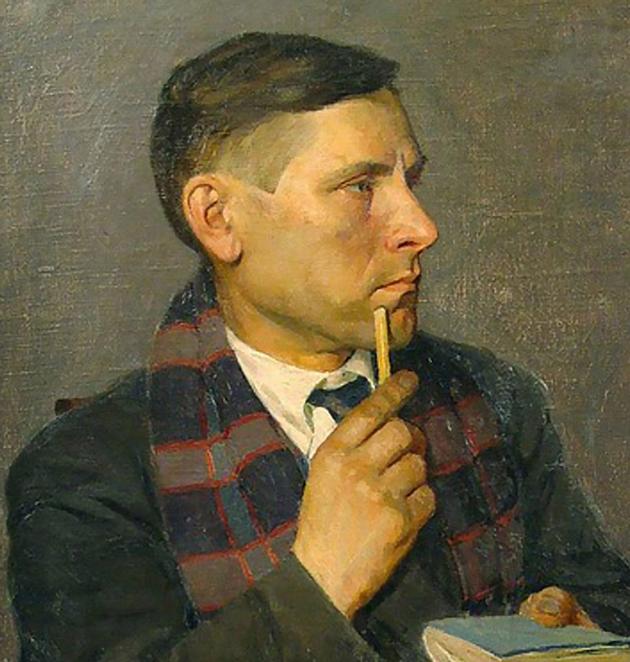

15 мая Михаилу Афанасьевичу Булгакову, вершинному писателю, родившемуся и выросшему в Киеве, «городе острых противоречий», «городе больших культурных традиций», «преданного родной стране и ее искусству всеми своими помыслами, всем сердцем и прошедшего свою нелегкую жизнь искренне, честно, ни в чем не изменив себе» (К. Паустовский), исполнился 131 год.

Известно, что отец Булгакова, Афанасий Иванович, окончил Орловскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, где получил диплом доктора богословия, знал 10 языков, занимался переводами с латыни на русский творений отцов Церкви – Блаженного Августина, Иеронима. Мать Михаила Афанасьевича, Варвара Михайловна, окончила гимназию и дополнительный восьмой класс, что дало ей право учительствовать. Она была, согласно воспоминаниям, талантлива и «в высшей степени интеллигентна». В семье Булгаковых любили музыку, книги, соблюдали посты, говели перед Светлым Воскресением, отец вечерами детям читал Евангелие. Коллегой отца по Киевской духовной академии и приходским священником семьи, венчавших, к слову, Михаила Булгакова и Татьяну Лаппу, в церкви Николы Доброго, в конце Андреевского спуска, был Александр Глаголев, прославленный в 2019 г. в лике священномучеников как местночтимый святой Киевской епархии. Именно отец Александр в начале «Белой гвардии», предрекая большие испытания и предостерегая от уныния как большого греха, пророчески приводит цитату из Апокалипсиса: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь». Детально о жизни и испытаниях этого выдающегося ученого, пастыря, известного своей деятельностью, в том числе направленной против антисемитизма, рассказывает митр. Антоний (Паканич) в своей книге «Киевские новомученики. Священномученик Александр Глаголев».

По верному замечанию Мирона Петровского, Булгаков смотрел на мир с киевских высот, его культурное мировоззрение имеет «киевоцентрическое устройство», большинство его произведений «если не объективно, по существу, то субъективно» «несут на себе “киевскую печатьˮ». «Город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских. Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег», – писал автор в 1923 году.

Именно в Киеве, взятому войсками Петлюры, страстная молитва Елены о спасении раненого брата, исподлобья смотревшей на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами, достигает Небес: «Слишком много горя сразу посылаешь, Мать-Заступница <…> Посмотри, что делается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?.. Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?.. На Тебя одна надежда, Пречистая Дева. На Тебя. Умоли Сына Своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо <…> Все мы в крови повинны, но Ты не карай...» («Белая гвардия»). Идея раскаяния и осознания всеобщей вины в кровавом вихре, охватившем город, выздоровление Алексея сигнализируют чаяния на «возрождение» страны.

Символом Киева, вечного и «самого красивого города в мире», по Булгакову, является памятник Св. Владимиру с крестом: «Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен. Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» («Белая гвардия»). Звездное небо символизирует Абсолют как залог мирного существования, когда отдается предпочтение отнюдь не мечу. «Острый меч, исходящий из уст Его» (Откр. 19:15) – мерило строгости Судящего, восстанавливающего острием правосудие, «поражение народов», и дающего надежду на «новое небо и новую землю». «Не мир я принес вам, но меч» – этот евангельский парафраз Булгаков также вкладывает в уста первосвященника Каифы в разговоре с Понтием Пилатом. Но сможет ли «заблудшее человечество» в предчувствии «перелома» эпохи обратить взгляд на звезды как внутренний нравственный закон, отринув навек идею насилия, почувствовать становление мира в душе, покорности и благоговения, подобно Русакову, ум которого становился как сверкающий меч во время чтения строк Откровения: «...и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

«Писатель редкой широты», «раскрепощенности мысли» (М. Чудакова) искрометно передал дух своего времени. В фельетоне «Киев-город», автор, описывая нравы и обычаи жителей «тихой заводи», отмечал: «Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи – зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне – тихие, медленные и без всякой американизации». Не обошел Булгаков своим всеохватным вниманием и состояние Церкви: «Три церкви – это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская», описывая деятельность РПЦ, «обновленцев» и УАПЦ. О последней, в частности, сказано так: «В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса-дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из Царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной Церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью)». И далее писатель уточнил: «…за что молятся автокефальные, я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать» – подразумевая под «бухгалтером» Петлюру. Изобилие «религиозных структур» и недобросовестность священников, по мысли автора, веровавшего «не по церковному, а по-своему» (Е. С. Булгакова), должно было непременно увенчаться «массовым отпадением верующих от всех трех Церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма».

Конечно, о воцерковленности Булгакова речь идти не может (по воспоминаниям Л. Белозерской, он посещал богослужения в Зачатьевском монастыре на Рождество и Пасху, да и рай для него, словами Турбина, «это так… мечтание человеческое»), тем не менее вопросы веры, осмысляемые писателем в иррационально-гностическом ключе, и богополагание очевидны («Итак, будем надяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ»; «Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого»; «Весь я разбит. Оно [нездоровье. – Н. С.] может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога»). Красноречивым прошением, исполненным молитвенной патетики, можно считать черновую запись Булгакова 1931 г.: «Помоги, Господи, кончить роман» [«Мастер и Маргарита». – Н. С.], она перекликается со стремлением Гоголя дописать вторую часть «Мертвых душ» и его выверенным жизнью убеждением: «если Бог захочет – всё будет, не захочет – ничего не будет. Как умолить Бога помогать нам, для этого у всякого своя дорога, и он как сам знай, так и добирайся».

Всемирно известный писатель, Мастер, резко отрицательно относившийся к атеистической пропаганде 1920-х, карикатурам на Христа и Богоматерь, активизации «обновленцев», обеспокоенный количеством нефункционирующих церквей и их разрушениями в Москве (взорван храм Христа Спасителя), знавший наверняка, что «разруха не в клозетах, а в головах», неугодный из-за демонстрации «отрицательного отношения к современной действительности» («Я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных – 298»), убежденный в том, что нет в мире ничего более покоряющего, чем литература, буквально переживал судьбу каждого своего героя и неуклонно руководствовался принципом острой зоркости: «что видишь, то и пиши, а чего не видишь – писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картина первая».

В жестоком поединке с пошлой действительностью Булгаков, в глазах которого, «чуть прищуренных и светлых – сверкал, как нам казалось, некий гоголевский насмешливый огонек» (К. Паустовский), всегда был на стороне искренности, чести и благородства, самоотверженно сражаясь неусыпаемой блестящей иронией, убийственным сарказмом, едкой сатирой, метким обличением пороков. Еще на допросе 22 сентября 1926 г. писатель, убежденный, что «только через страдание приходит истина», заявлял, что его склад ума – сатирический и что всегда пишет по чистой совести, так, как видит. Близкий круг Булгакова 20-х, согласно воспоминаниям жены, Елены Сергеевны, выдвигал его как знамя, «хотел сделать из него распятого Христа».

Необычайная сила булгаковского таланта, воображения, фантазии, гиперболизованно проявляющей реальность, любопытно подчеркнута в одном из эпизодов воспоминаний К. Паустовского: «А через полчаса Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед не знавшими его людьми военнопленным немцем, идиотом, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал, конечно, ни слова на этом языке. Но ему, видимо, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственно известное ему русское слово. Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: “Свыня! Свыня!ˮ и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и, к тому же, полный идиот. Розыгрыш этот длился несколько часов, пока Булгакову не надоело, и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать “Мой дядя самых честных правил…ˮ».

Назидательное колесо истории неумолимо поскрипывает своими шестеренками – и вечными смыслами возгораются пророческие риторические мысли Михаила Афанасьевича: «А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет. Никто» («Белая гвардия»).

Все мы гоголевские и чеховские «маленькие человеки», которым время от времени приходится сталкиваться с грозным ликом Большой истории. Перед ней, увы, все равны. Турбины выстояли в те окаянные дни, когда «один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку…», хоть и дорогою ценою. И то, как мы себя поведем в эти смутные времена, и будет моральным ориентиром, дабы потом, по Гоголю, который был учителем Булгакова, не содрогаться «на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…» «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими…» Не случайно именно эти слова из Книги Откровения, проецирующие плоскость Вечности, использовал Булгаков в качестве второго эпиграфа к «Белой гвардии» – роману, по словам автора, «от которого небу станет жарко…», запечатлевшего «душу российской усобицы» (М. Волошин), острого полотна, с документальной точностью повествующего о трагичном времени Гражданской войны конца 1918 г., когда, как и нынче, вовсю буйствовали противоречивые настроения, чувства и мысли, ощущался тревожный апокалиптический пульс.

Наталия Сквира

Опубликовано: пн, 16/05/2022 - 14:19